Notion的百亿美金之路:下一代微软Office?|知料 | office( 二 )

另一方面,这也进一步区分出Notion与老牌协作工具的不同。Notion更偏向团队,可以像乐高一样用不同模块组合出团队协作所需要的工具;而Onenote等产品都更偏个人数据库,灵活度层面与Notion远无法相比。

CEO赵伊曾表示,比起注重团队内部实时通信的Slack,Notion更倾向于作为知识库存在于个人或团队中。目前在Notion内部,用Slack+Notion的组合就可以完成企业的所有日常工作。

在价格上,Notion也采取非常简单的收费模式。当前分为个人/团队收费方案,个人免费版也可以无限制开展页面和使用模块,个人专业版每人每月5美元,团队版则是每人每月10美元起。在同类产品中,这属于性价比相当高的价格了。

新一代Office?远远不止微软Office可以说是全球范围内最成功的办公产品,Notion的早期定位也是新一代的微软Office。

Notion认为,尽管90年代已经出现了MS Office这样的大而全的产品,但人们所有的知识和工作流程被困在不同的Word、Excel、PowerPoint中,即使后来出现了Google Docs、Dropbox或是一系列SaaS产品,人们的工作也无法逃离在各个平台中来回切换,Notion希望能够挑战这种现状。

文章插图

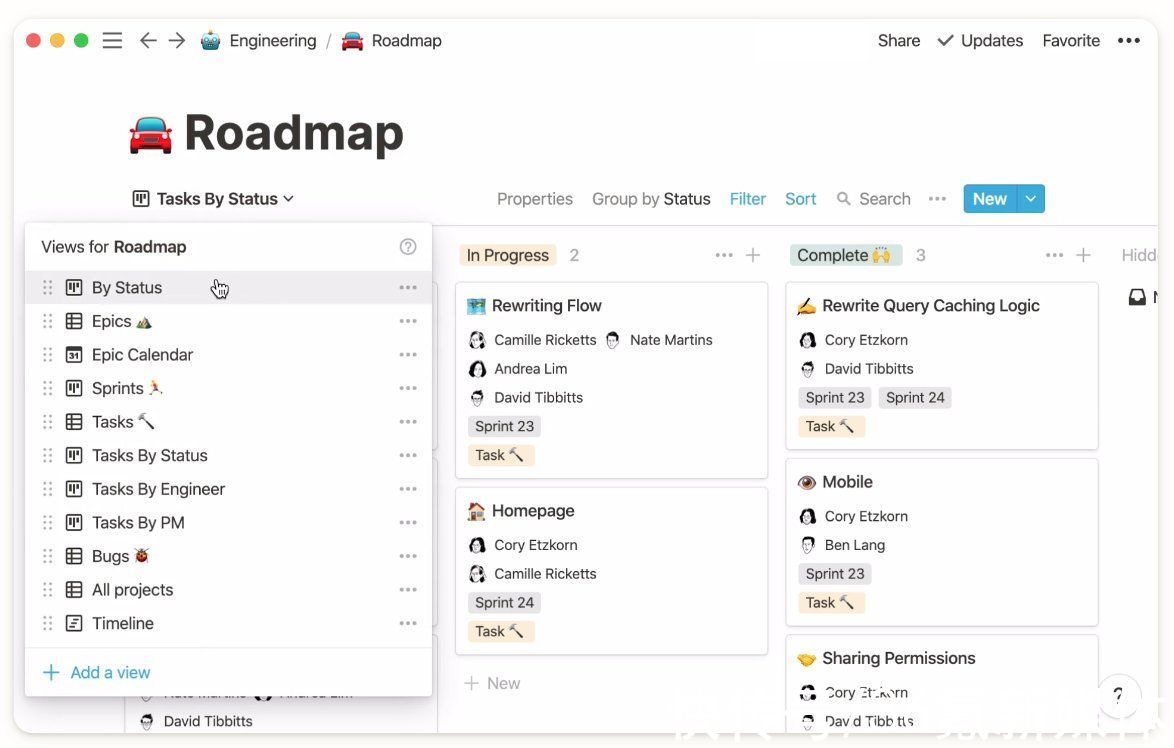

用时间线与其他数据库来自定义团队协作所需内容 图源:Notion

从创始人的故事,我们或许可以先窥得产品灵感从何而来。Notion创始人赵伊(Ivan Zhao)出生于中国,有在国内生活的经历,而后移居加拿大,受东方哲学影响很深。他在大学中学习认知科学,而后转型成为设计师。他希望Notion让人能够按照大脑运转的方式工作,而以模块连接的内容组织形式,与之异曲同工。

和许多希望颠覆传统、创造新物种的创业公司不同,Notion团队对自己的路径定义得很清晰。在DesignerNews的访谈中,赵伊强调过:Notion是站在前人的肩膀上进行开发的工具产品,重点并非创新,而是解决人们的问题。

而到了现在,Notion反复讲的概念是,希望成为后MS Office时代的一站式工具产品(All-in-one Workplace)。以模块(Block)为主的组织形式,是Notion目前认为的最好方案。但每个模块间相互连接,可以延展出无限的页面,千变万化,终极形态尚未可知。

但有一个方向是明确的:今年9月,Notion宣布收购工作流自动化平台Automate.io,后者拥有众多软件的api能力,这将更有助于Notion打通市面上其他企服软件的接口,让用户可以导入更多外部内容。

从商业模式上看,这也会为Notion进军中大型企业扫清许多障碍。Notion的增长主要还是从个人客户出发,再影响到团队决策,目前主流客户还是在中小客户。随着收购Automate.io,打通更多企业服务软件接口,中大型企业更多的客制化需求也能够得到满足。

对被连接的的企服软件,这会激起他们的反击吗?在Notion飞速成长之时,这是他们下一阶段要处理好的问题。

回顾整个协作办公赛道,国外可以说发展得十分热闹。除了Notion这颗新星外,当前还有Roam Research、Coda等公司发展势头都相当不错。而在国内,协同办公赛道在2010年后兴起,我来Wolai、石墨文档、飞书等众多厂商都明显受到Notion影响。但国内的协作办公入口当前已经被大厂瓜分,生态更为孤立,Notion联通一切产品的发展模式,或许难以直接借鉴。

虽然如此,Notion还是有许多方面值得所有企服公司注意。

首先是商业模式。随着SaaS生态越来越成熟,原来重营销轻产品的商业模式正在松动。在当下,用户对于设计和产品好不好用的敏感程度远远高于以前,Notion用近8年时间慢慢发展,靠着好产品和口碑传播获取越来越多的客户。并且,Notion一直控制团队人数规模,公司自2018年就开始盈利,这让他们在资本层面的节奏能够更为稳定。近年来的明星产品,如Zoom等,道理也是一样,这应该是以后软件产品发展更为主流的路径。

- 副董事长|京东方A董秘回复:公司与全球数千家供应商保持着良好的合作关系

- 电池|vivoY55s,能有效解决你的续航焦虑!

- 加盟行业|原来加盟行业是这么玩的!

- 京东|适合过年送长辈的数码好物,好用不贵+大牌保障,最后一个太实用

- 儿童教育|首个播放量破 100 亿的 YouTube 视频诞生,竟然是儿歌

- 苹果|国内首款支持苹果HomeKit的智能门锁发布:iPhone一碰即开门

- 小米科技|预算只有两三千买这三款,颜值性能卓越,没有超高预算的用户看看

- 苹果|苹果最巅峰产品就是8,之后的产品,多少都有出现问题

- 普莉希拉|祖籍徐州的普莉希拉,嫁全球第5富豪扎克伯格,坐拥6530亿被说丑

- 攻克|打破日本垄断!售价7亿元的设备被中企攻克,已开始量产